弹弓运动正从民间娱乐转向国际竞技领域,形成多层次赛事体系。全球弹弓联赛(Global Slingshot League)是该领域最高级别年度赛事,2025年赛季吸引了德国美国中国等国家的顶尖选手角逐。德国选手马克斯·施密特凭借稳定性与精准度夺冠,而中国选手李晓峰则以精细化策略跻身前三,彰显亚洲力量的崛起。此类赛事不仅是技术较量,更成为各国文化交流的平台——例如印度选手阿比什·巴尔的创新训练方法,为传统技术注入新思路。

世界弹弓协会(WSA)主导的国际公开赛则是另一核心赛事。2024年上海“徐行杯”汇聚14国420名选手,设置精准赛(10米外击打4-8厘米靶标)和传统赛(模拟狩猎场景)两大项目。WSA主席马可·布鲁内蒂指出,中国因庞大人口基数和地方协会推动(如嘉定区弹弓竞技运动协会),已成为全球弹弓运动发展的关键力量。2018年首届弹弓世界杯中,中国队更斩获个人冠亚军及团体第二的佳绩。

国内赛事以CSCC弹弓俱乐部冠军联赛为标杆,其规模与专业性获国际认可。该联赛每年举办6-8站分站赛,覆盖上海郑州无锡等城市,2019赛季个人积分榜胡天寿(1238分)连晋生(1170分)等选手的激烈竞争,凸显赛事竞技水平。团体积分制则推动商业化发展,如上海越客体育用品有限公司连云港市弹弓竞技协会等依托企业化运营,整合资源提升训练科学性。

地方赛事兼具文化传承与创新。2025年陕西“开扬精艺·花海杯”全国邀请赛以“中华礼射文化”为主题,吸引个人与团队参赛;台湾省原住民弹弓赛则保留民俗特色,设置推罐赛(5米击打易拉罐)和长青组(60岁以上选手),并严格规定禁用红外瞄具等设备,确保公平性。这类赛事通过多样化项目设计,既降低参与门槛,亦强化了运动的包容性。

规则的统一是赛事升级的核心。早期弹弓比赛靶标类型(瓶盖易拉罐等)距离段(5-80米不等)、计分方式(一中1分至10分差异)均无统一标准,导致选手水平难以横向评估。近年来,WSA及CSCC逐步推动标准化:

此类规则不仅提升公平性,亦引导训练科学化。德国选手施密特的日常训练涵盖技术体能心理三模块,模拟风速干扰场景;中国选手李晓峰则专注器械调试与战术录像分析,针对性优化发射策略。规则框架下的差异化训练模式,印证了竞技深度的发展。

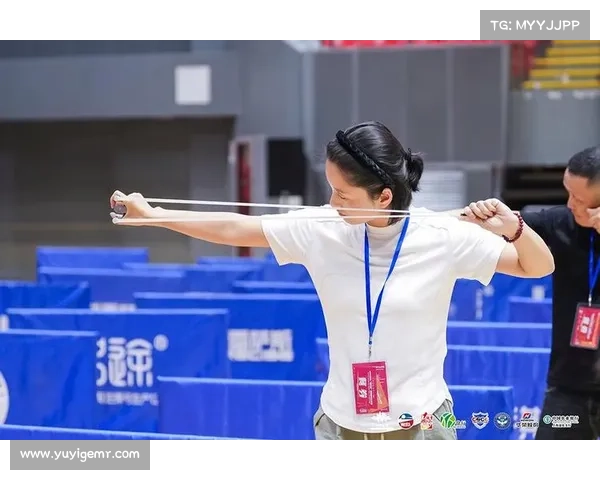

全球化赛事催生出鲜明的技术流派。欧洲选手以稳定性见长:施密特的射击强调角度与力度控制,追求环境干扰下的低波动。北美选手则倾向速度突破,如美国约瑟夫·泰勒通过手眼协调性训练,实现高频率连续命中。

乐投LETOU亚洲技术融合传统与现代。中国大陆选手结合器材改良(如碳纤维弹弓架)与策略设计,在团体赛中屡次以配合战术取胜;台湾省原住民赛事中,木制弹弓与扁皮筋的搭配,则延续了狩猎文化的实用主义,注重近距离快速击打。这种技术多样性既丰富了竞技内涵,也为选手跨界交流提供价值参照。

弹弓运动的生命力源于其文化载体的延展性。国际赛事常与地方文化结合,如“花海杯”选址城固县江滨公园,借赛事推广旅游;嘉定区通过“徐行杯”打造“上海弹弓走向世界”的城市名片。

教育领域亦成为新阵地。国内部分中小学将弹弓纳入体育课程,强调其对手眼协调及专注力的训练价值;沈阳等城市组建青少年俱乐部,培养选手冲击世界杯。这些实践呼应了WSA主席的观点:“运动普及需依托组织化支撑”——从民间游戏到课堂再到国际赛场,弹弓正构建完整的生态闭环。

弹弓竞技的进一步发展面临双重课题:技术革新与奥运入局。材料科学将推动装备升级,如轻量化合金弹弓架抗老化皮筋的研发已提升射击效率;虚拟赛事AI辅助训练等科技应用亦被提上议程。

奥运之路需突破三大瓶颈:

1. 规则国际共识:WSA正协调各国协会,简化评分体系,增强观赏性;

2. 反兴奋剂体系:目前尚无专项检测标准,需建立弹弓运动独立药检规范;

3. 性别平等设计:现多数赛事未分设男女组,需通过赛制调整吸引女性选手。

若能突破这些瓶颈,弹弓有望复制射箭飞镖等项目的奥运轨迹,从民俗游戏跃升为世界级体育项目。

从乡村树杈到聚光灯下的竞技场,弹弓顶级赛事的发展史,是一部传统与现代碰撞融合的史诗。全球联赛与国际公开赛奠定职业化根基,CSCC等本土赛事培育人才土壤,而规则标准化与技术流派分化则赋予运动持久的生命力。未来,科技与文化的双轮驱动,或将为这项古老技艺开启奥运殿堂之门——当钢珠离弦的破空声传遍世界,人们终将铭记:每一次瞄准,都是对人类专注力极限的永恒挑战。